3D 対応は、Pro・Mechanical 以上が必要です。

1.モデリングの基礎

2.スケッチ手法・2D・3D

3.図面を作成

4.モデリング修正と図面の関係

5.BOMとインポート・アウトポート

Communicator 70,000円 オプション

インポートは、IGES・STEP・パラソリッド対応

また、ダイレクトImport機能は充実しております。

■ モデリングの基礎(3次元) へと進みます。

1.モデリングの基礎

・要素について ~ 2次元の空間では、開始点から終了点をどんな線で、どの色で…と言った具合の点と線 で構成されています。 最小要素は、三角形・又は円です。 ここを中心に、どんな線で・どんな色でとなります。 三角形は、三本の線で構成されています。 三角形の針金を想像して下さい。ここにシャボン玉液を付けると薄い膜が出来ます。 これは、面を構成しています。 この面を『 サーフェス 』と言います。 実際にはあり得ない、厚みを持たない面として存在します。CADでは、仮想空間です。 このサーフェスで、さいころを包丁で切るように切断すると、カット代『 ゼロ 』でカットされます。 CADの感覚的になせる技です。

三角錐は、4面で形成されます。 このようにサーフェイスで完全に密閉された空間を 『 ソリッド 』と言います。

2D から 3D

原理は、床に図形を書いて、高さ方向に持ち上げる。 そうすると壁が出来ます。 まずは、平面にスケッチを書いて、高さ Z方向 に持ち上げる操作を『 押し出し 』 と言います。反対に、サイコロのような立方体の面に、円を描いて、穴を開ける操作を 『 カット 』 と言います。

*Bricscad では、ポリラインで書かれた2次元の一筆書で構成図形を簡単に3Dに出来るように作られています。 L(Line) で構成された一筆書き図形は、ポリライン化する必要があります。

※~ これより先は、旧の画像のままです ~ (^_^;)

『測定角度-十進法』 <次へ>『

*

*

*印刷スタイル-色依存』 <次へ>

*

*レイヤー設定

*

*白に変更・・

『図形』も『寸法』 もこの時点では、『 白 』となります。

* 寸法定義・レイヤー定義が必要となります。 線種設定も見直す必要があります。

* レイアウト変更定義した各用紙・尺度に沿った スタート図面が必要となります。

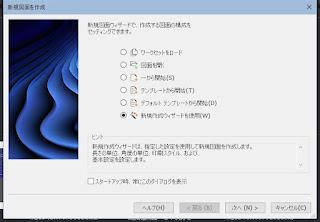

□ のボックスの、ディフォルトに ✔

がはいていれば次回ここからのスタートとなります。 <終了>

*

*

*印刷スタイル-色依存』 <次へ>

*

*レイヤー設定

*

*白に変更・・

『図形』も『寸法』 もこの時点では、『 白 』となります。

* 寸法定義・レイヤー定義が必要となります。 線種設定も見直す必要があります。

* レイアウト変更定義した各用紙・尺度に沿った スタート図面が必要となります。

□ のボックスの、ディフォルトに ✔

がはいていれば次回ここからのスタートとなります。 <終了>

2.スケッチ手法・2D・3D

感覚をつかむために、グリットで簡単に任意の図形を書いて押し出して感覚をつかみます。正確な図形を書くには、設定も変更します。 スケッチの手法としては、ポリラインを利用して一筆書き、外周を触ると『クワッドカーソル』 というコマンドボックスのアイコンボックスのようなものが出ます。

どうしたいの? と聞いてきます。 この概念が分ったら、初級は卒業です。

長方形=rec → Enter

0,0 Enter

100,50 Enter

100×50 のBOXを作成

外周ラインにマウスを近付ける。

クワッドカーソル:押し出し

上方向に少し動かす。 100 Enter

これは、ダイレクトモデリングと呼ばれています。 各構成する面に近付けると、押し出し・カット方向にあといくつ? と変更出来ます。

プッシュ・プル操作と呼んでいます。

寸法が知りたい?

『ツール』→『問い合わせ』

距離・面積・マスプロパティ・位置表示

ここでは、距離を選択して…

コマンドバーに結果が表示されます。

距離を計測する始点:

終点:

距離 = 50.0000, 角度 = 90.00, XY平面からの角度 = 0.00

dX = 0.0000, dY = 50.0000, dZ = 0.0000

Xモデリング(Xソリッド) と ダイレクトモデリング

ソリットを組み合わせて合体した塊を作る・または、合体した塊から引く という作業で作成出来るソリッド。 履歴の違いにも現れます。

ソリットを組み合わせて合体した塊を作る・または、合体した塊から引く という作業で作成出来るソリッド。 履歴の違いにも現れます。

ここでは、配置をずらして起きました。

画面のプレビューを使っています。

ここで、右に配置したソリッドを重ねてみます。

選択 4時方向から10時になるように右の図形を選択します。

右クリック → 移動

手前の左下角をクリックして 移動元 (基点)

終点は、0,-10 とします。

移動の結果です。

ここで、左のソリッドから右の重なった部分を削り取ります。

ダイレクトモデリングと随分違います。

X-モデリング履歴を使わないと履歴がつかないようです。 プロパティーで変更は可能です。

現在のグリットは、10,10 の設定で作業しています。 やり直しの機能は、 Ctrl+Z 又は、上部アイコンバーでやり直せます。 ビューも履歴として残っていますので、無駄な回転はしていません。

カットしソリッドに自由にプッシュ/プルを試します。 左側面に φ20の穴を追加しました。

自動で、UCSに変化しています。

元に戻すには、?

UCS Enter → W Enter

ここで、

グリットで簡単で移動出来るようにするには?

『設定』 → 『設定』 検索窓に 『 グリッド 』と入力 右向きの→で進めます。

おおざっぱな、モデリングですが…

概念としてとらえるにはいいと思います。

モデル回転 Ctrl + マウス中ボタン

Lesson-1として保存しました。

Ctrl + s 上書き保存

■ ダイレクトモデリング手法

3. 簡単モデリング図面を作成

■ ダイレクトモデリングとUCS 動画 注意~ 小さなクリック音がします。

モデル感覚をつかむことが、大切です。 実際には、10mmのグリットで出来るわけではないので、実際の設計では、こうはいきません。 グリットを1mmにして… これも、難しい訳です。 正確なスケッチをする手法が必要になります。

【 資 料 - 図面用紙サイズ JIS 】 下記は、A系

ポリラインと線分の使い分け

ポリラインで図枠を書くと、マウスを近付ける度にどうしたい? となります。 線分では。起こりません。 かといって印刷は、レイアウトを設定するまでには、時間が必要です。 要素選択 → 縮尺補変更で、各サイズの出力設定が出来ます。

【ヒント】 ~ 左下(WCS) 0,0 右上 点 (841,594=A1) を用意しておくだけでもいいですね。

初級 Modeling 準備しました。

標準ビュー とカスタムビューを登録して、レイアウトを作成。名称と管理方法を操る。

図面は、スタート図面が容易出来るまで、時間を要します。 A-CAD の資産は、100% 流用出来ますが、ゼロから始める人には、かなり苦痛な作業となります。

手順を追って整理いたします。

現時点では、 原稿の関係で先に進ませて頂きます。

Excel との連携は、どうなっているのかを検証していきます。

Modeling の発想

形の足し算・引き算で作る方法。~ ソリッド形状を配置して、移動・コピー配置→ 合成 + ・ -

出来た形をコピーして変更する方法 ~ マルチボディー対応

DWG平面図を利用して、高さを与える方法。

と、色々と試してみる。 正確なものというのではなく手法から学ぶほうが、わかりやすいと思います。 では、正確なスケッチを描くには… と言う方法に進みます。

UCS のマスターすると、 各面でのスケッチ起点が (0,0) となり、そこからいくつという具合に正確なスケッチが描けます。 コピーしての移動・再配置の手法も、節約になります。

Modeling の感覚がつかめたら…

パラメトリックス タブを開いて拘束の手順 を学びます。 2D拘束・3D拘束・設計意図 となります。

相互関係は、私もこれから学びます。

Next Page >> スポンサードリング: b-cad.shop → 公認代理店へ

感覚をつかむために、グリットで簡単に任意の図形を書いて押し出して感覚をつかみます。正確な図形を書くには、設定も変更します。 スケッチの手法としては、ポリラインを利用して一筆書き、外周を触ると『クワッドカーソル』 というコマンドボックスのアイコンボックスのようなものが出ます。

どうしたいの? と聞いてきます。 この概念が分ったら、初級は卒業です。

長方形=rec → Enter

0,0 Enter

100,50 Enter

100×50 のBOXを作成

外周ラインにマウスを近付ける。

クワッドカーソル:押し出し

上方向に少し動かす。 100 Enter

これは、ダイレクトモデリングと呼ばれています。 各構成する面に近付けると、押し出し・カット方向にあといくつ? と変更出来ます。

プッシュ・プル操作と呼んでいます。

寸法が知りたい?

『ツール』→『問い合わせ』

距離・面積・マスプロパティ・位置表示

ここでは、距離を選択して…

コマンドバーに結果が表示されます。

距離を計測する始点:

終点:

距離 = 50.0000, 角度 = 90.00, XY平面からの角度 = 0.00

dX = 0.0000, dY = 50.0000, dZ = 0.0000

Xモデリング(Xソリッド) と ダイレクトモデリング

ソリットを組み合わせて合体した塊を作る・または、合体した塊から引く という作業で作成出来るソリッド。 履歴の違いにも現れます。

ソリットを組み合わせて合体した塊を作る・または、合体した塊から引く という作業で作成出来るソリッド。 履歴の違いにも現れます。ここでは、配置をずらして起きました。

画面のプレビューを使っています。

ここで、右に配置したソリッドを重ねてみます。

選択 4時方向から10時になるように右の図形を選択します。

右クリック → 移動

手前の左下角をクリックして 移動元 (基点)

終点は、0,-10 とします。

移動の結果です。

ここで、左のソリッドから右の重なった部分を削り取ります。

ダイレクトモデリングと随分違います。

X-モデリング履歴を使わないと履歴がつかないようです。 プロパティーで変更は可能です。

現在のグリットは、10,10 の設定で作業しています。 やり直しの機能は、 Ctrl+Z 又は、上部アイコンバーでやり直せます。 ビューも履歴として残っていますので、無駄な回転はしていません。

カットしソリッドに自由にプッシュ/プルを試します。 左側面に φ20の穴を追加しました。

自動で、UCSに変化しています。

元に戻すには、?

UCS Enter → W Enter

ここで、

グリットで簡単で移動出来るようにするには?

『設定』 → 『設定』 検索窓に 『 グリッド 』と入力 右向きの→で進めます。

おおざっぱな、モデリングですが…

概念としてとらえるにはいいと思います。

モデル回転 Ctrl + マウス中ボタン

Lesson-1として保存しました。

Ctrl + s 上書き保存

■ ダイレクトモデリング手法

3. 簡単モデリング図面を作成

■ ダイレクトモデリングとUCS 動画 注意~ 小さなクリック音がします。

モデル感覚をつかむことが、大切です。 実際には、10mmのグリットで出来るわけではないので、実際の設計では、こうはいきません。 グリットを1mmにして… これも、難しい訳です。 正確なスケッチをする手法が必要になります。

【 資 料 - 図面用紙サイズ JIS 】 下記は、A系

| 用紙 種類 |

サイズ (mm) |

画面サイズ( dot換算 ) | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 72DPI | 144DPI | 300DPI | 600DPI | ||

| A0 | 1682x1188 | - | - | - | - |

| A1 | 841x594 | 2422x1711 | 4844x3421 | 10092x7128 | 20184x14256 |

| A2 | 594x420 | 1711x1210 | 3421x2419 | 7128x5040 | 14256x10080 |

| A3 | 420x297 | 1210x855 | 2419x1711 | 5040x3564 | 10080x7128 |

| A4 | 297x210 | 855x605 | 1711x1210 | 3564x2520 | 7128x5040 |

| A5 | 210x148 | 605x426 | 1210x852 | 2520x1776 | 5040x3552 |

| A6 | 148x105 | 426x302 | 852x605 | 1776x1260 | 3552x2520 |

| A7 | 105x74 | 302x213 | 605x426 | 1260x888 | 2520x1776 |

ポリラインで図枠を書くと、マウスを近付ける度にどうしたい? となります。 線分では。起こりません。 かといって印刷は、レイアウトを設定するまでには、時間が必要です。 要素選択 → 縮尺補変更で、各サイズの出力設定が出来ます。

【ヒント】 ~ 左下(WCS) 0,0 右上 点 (841,594=A1) を用意しておくだけでもいいですね。

初級 Modeling 準備しました。

図面を作成手順

3Dモデルから図面の作成 - View の登録と管理標準ビュー とカスタムビューを登録して、レイアウトを作成。名称と管理方法を操る。

図面は、スタート図面が容易出来るまで、時間を要します。 A-CAD の資産は、100% 流用出来ますが、ゼロから始める人には、かなり苦痛な作業となります。

手順を追って整理いたします。

4.モデリング修正と図面の関係

3Dモデリングと図面は、更新をかけてチェック してみます。現時点では、 原稿の関係で先に進ませて頂きます。

5.BOMとインポート・アウトポート

Assy 対応。 Sample から組立を実施して、Bom への吐出し、修正は、出来るか?Excel との連携は、どうなっているのかを検証していきます。

Modeling の発想

形の足し算・引き算で作る方法。~ ソリッド形状を配置して、移動・コピー配置→ 合成 + ・ -

出来た形をコピーして変更する方法 ~ マルチボディー対応

DWG平面図を利用して、高さを与える方法。

と、色々と試してみる。 正確なものというのではなく手法から学ぶほうが、わかりやすいと思います。 では、正確なスケッチを描くには… と言う方法に進みます。

UCS のマスターすると、 各面でのスケッチ起点が (0,0) となり、そこからいくつという具合に正確なスケッチが描けます。 コピーしての移動・再配置の手法も、節約になります。

Modeling の感覚がつかめたら…

パラメトリックス タブを開いて拘束の手順 を学びます。 2D拘束・3D拘束・設計意図 となります。

相互関係は、私もこれから学びます。

Next Page >> スポンサードリング: b-cad.shop → 公認代理店へ